Titelbild: Yves Saelens (Bajazet), Brennan Hall (Andronico), Lawrence Zazzo (Tamerlano), Elizabeth Reiter (Asteria), Cecelia Hall (Irene) und Liviu Holender (Leone) - Foto: ©Monika Rittershaus

Wer im Bockenheimer Depot Händels Oper Tamerlano sehen wollte (zur Zeit ist die Aufführung leider nicht mehr und auch noch nicht wieder auf dem Spielplan), fand sich automatisch in Tamerlanos Hoheitsgebiet wieder: Mitten ins Depot-Gebäude hatte der Bühnenbildner Paul Steinberg einen nicht ohne Umwege zugänglichen Bunker gesetzt: Tamerlanos Reich, das deutliche Züge eines gut ausgeleuchteten Gefängnisses hat. Der kahle Raum gegenüber dem Zuschauerpodest, das etwa die Hälfte der Fläche dieses Baus einnimmt, kommt als Spielfläche in Frage. Mittendrin steht eine verschließbare Gitterbox, in die Tamerlano höchstpersönlich die Musiker dirigiert, formvollendet geleitet, höflich bittet – und einsperrt!

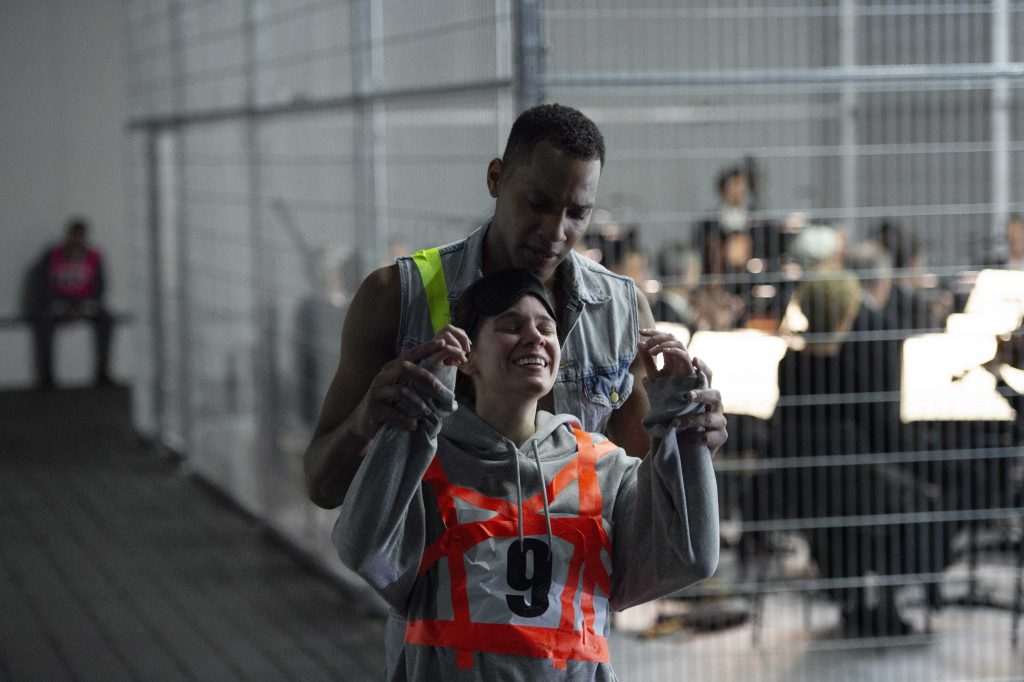

Foto: ©Monika Rittershaus

Drumherum – da ist kein „Spiel-Raum“ für die Sänger; dort sind sie eher exponiert, ausgesetzte Einzelfiguren, ausweglos gefangen, wie mit unsichtbaren Ketten gefesselt: von Tamerlano gnadenlos manipuliert, erpresst, gezwungen – und gleichzeitig den Blicken, durchaus auch der Anteilnahme des ebenfalls im Hellen sitzenden Publikums preisgegeben. Ja, wir bleiben in aller Ruhe sitzen in diesem durchaus politischen Lehrstück, sehen stillschweigend, wie gebannt diesem üblen Spiel zu. Wie das sonst eben so ist – im Theater. Hier jedoch ist alles anders. Hier, wo sich Tamerlano höchstselbst mitten in die Zuschauerreihen setzt, und sich mit charmanten Witzeleien, zähneknirschendem Lächeln, fratzenhaften Aufmunterungen in einer Art Captatio benevolentiae versucht, die aber, das ist bei jeder Geste, jedem Mienenspiel deutlich, schnell umschlagen kann in Aggressivität. Oder Gewalt. Das freilich ist sein letztes Mittel. Gemeinheit und, wenn die Figuren isoliert voneinander sind, genüssliches Quälen – das ist seine Spezialität. Auch wenn er bisweilen – besonders zu Beginn – eine geradezu komödiantische Figur spielt, wenn er sich mit einem Cowboyhut, schlurfendem Getänzel und einer verdrucksten Höflichkeit an die Menschen in seiner Umgebung heranmacht. Nichts scheint ihn zu diesem Zeitpunkt mit dem blutrünstigen mongolischen Gewaltherrscher Timur Leng/Tamerlane zu verbinden, den man aus der Überlieferung zu kennen glaubt.

Der amerikanische Regisseur R.B. Schlather führt uns sukzessive in die hintergründige, abgefeimte und zugleich sehr direkte Art des lauernden und sprungbereiten Bösen ein. Doch spätestens, wenn Tamerlano versucht, sich Asteria, der Tochter des unterworfenen Türkenherrschers Bajazet anzunähern, verwandelt sich sein schmieriger Charme in brutale Herrschsucht und sadistische Spielfreude. Ausgerechnet den enteigneten, gleichfalls von ihm abhängigen Andronicus, den Verlobten Arterias, erpresst er so gekonnt, dass dieser sich beugt, seine Liebe verrät und gar zum Brautwerber des Tyrannen wird.

Foto: ©Monika Rittershaus

Eine abstruse, quälende Situation, an der letztlich alle zerbrechen werden. Asteria, die ihrer Liebe abschwören muss und zur Verräterin an den eigenen Gefühlen wird. Andronicus, der, aufs brutalste abgespeist, benutzt, getrennt, dann mit einer anderen Frau zwangsverheiratet werden soll. Asterias Vater Bajazet, der die Schmach, seine Tochter als Opportunistin wider Willen zu sehen, nicht ertragen kann. Er ist es, der durch seinen Suizid auf offener Bühne diesen Missbrauchsreigen schließlich abrupt beenden wird.

Diese verkürzte „Inhaltsangabe“ einer sadistischen Psychofolter, mit Barockmusik umrahmt, hört sich verschraubter an, als sich das Ganze auf der Bockenheimer Bühne, das heißt im stilisierten Gefängnisbunker anfühlt. Da geht es dann nicht mehr um dynastische Details oder hinterhältige Intrigen, sondern in allen Nuancen um die damit verbundenen, malträtierten Gefühle, deren allmähliches Zerbrechen und ihre wundersame Wiederauferstehung. Gebannt und ohnmächtig zugleich verfolgen wir als Augenzeugen und Mitmacher, was sich vor unseren Augen abspielt. Der Bunker wird zum Labor dieser seelischen Vivisektion, und die Zuschauer verharren in einer Art emotionaler Schockstarre. Schlather beherrscht es meisterhaft, eine geradezu atemberaubende Spannung zu halten, ohne die üblichen Mittel naturalistischer Art einzusetzen. Gewalt wird raffinierterweise allenfalls angedeutet, Bedrohung schleicht sich kaum hörbar auf die Bühne — da genügt das leise Klacken eines Siegelrings gegen das Metall des gezückten Baseballschlägers in der Hand des Tyrannen, um den Atem stocken zu lasen. Statt aufeinander einzuschlagen, umkreisen uns die Figuren unstet und unerwartet, plötzlich tauchen sie hinter uns oder mitten im Publikum auf, drücken sich die Wände entlang, kommen aus seitlichen Gängen und verschwinden wieder in ihnen.

Dass die vierte Wand durchbrochen wird, ist heutzutage wirklich nichts Besonderes mehr – dass man von allen Seiten bespielt wird, am Rande des Geschehens ist und doch mittendrin – das ist sehr selten, in dieser Form sogar ganz neu in Deutschland. Mittendrin und am Rande zugleich – das ist vielleicht das Geheimnis dieser ungeheuer suggestiven Aufführung, und dazwischen eine Musik aus dem Kerker, die unter Karsten Januschkes einfühlsam federnder Leitung mitvibriert und geradezu körperlich mitleidet.

Ihren Höhepunkt erreicht diese Intensität während der heroischen und tödlichen Revolte Bajazets, an deren dramatischer Steigerung bereits Händel gearbeitet hatte. Statt wie ursprünglich, in der Fassung von 1711, Bajazets Freitod von Asteria berichten zu lassen, entstand die ungemein beklemmende Szene, in der er sich auf offener Bühne vergiftet. Kriechend, sich krümmend, aufbäumend und wieder in sich zusammensackend spielt sich hier ein nicht enden wollendes Drama von solcher Eindringlichkeit ab, dass es selbst Tamerlano an die Nieren zu gehen scheint, ihn zumindest lähmt. Und auf erstaunlich unprätentiöse Weise vermittelt, d a s s es diese Ultima Ratio der Verweigerung gibt, die jedem noch so sadistischen Machtpoker den Wind aus den Segeln nimmt. Ein Selbstmordattentat gegen Machtmissbrauch, ein Fanal gegen Willkürherrschaft – damals wie heute. Deshalb gibt es Sinn, das Ganze in einem stilisierten Hochsicherheitstrakt der Gegenwart, irgendwann und -wo zwischen Stammheim und Guantanamo spielen zu lassen, mit Gefangenen in modernen Arbeitsanzügen und Trainingsklamotten.

Foto: ©Monika Rittershaus

Nur: ein frohes, versöhnliches Ende ist das nicht, kann das nicht sein. Denn die Verstörung bleibt, soll bleiben. Händel hat in Bajazets Selbstmord-Szene für die Zerstörung allen zwischenmenschlichen Vertrauens für seine Zeit ganz neue musikalische Farben und Formen entwickelt – Januschke, Schlather und ihre grandiosen Sänger lassen die Frankfurter Inszenierung – bis zur letzten Sekunde ergreifend, ja fesselnd – verdämmern, verstummen. Und geben die Frage zurück: Wie würden wir uns unter den Bedingungen eines ähnlich bösen Spiels verhalten können?