©Wilfried Hösl

Es gibt Werke, die nach Aktualisierung schreien. Die man

regelrecht ins Hier und Jetzt zerren muss. Andere wie Fidelio sind so brandaktuell geblieben, dass sie uns förmlich anspringen, auch wenn sie 200 Jahre alt sind. Und es gibt Inszenierungen mit so kurzer Halbwertzeit,

dass man ihnen ansieht, dass sie schnell gealtert und in die Jahre gekommen sind. Und dann wieder solche, wie die von Calixto Bieito, denen man ihr Alter von mehr als 10 Jahren nicht nur nicht ansieht, sondern die geradezu auf das aktuelle Tagesgeschehen ausgerichtet zu sein scheinen.

Der Münchner Fidelio vereinigt beiden Qualitäten in überraschender, vielleicht sogar bestürzender Weise. Spätestens wenn der als zynisch lässiger Moderator auftretende Minister am Ende fast beiläufig den Häftling

Floristan erst niederschießt, wenig später gönnerhaft spielerhaft feiert, kommt man auch ganz ohne ‚„aktualisierende“ Krücken nicht umhin, an den skrupellosen Umgang mit politischen Gefangenen heutzutage zu denken, gleich ob sie Nawalny oder Assange heißen.

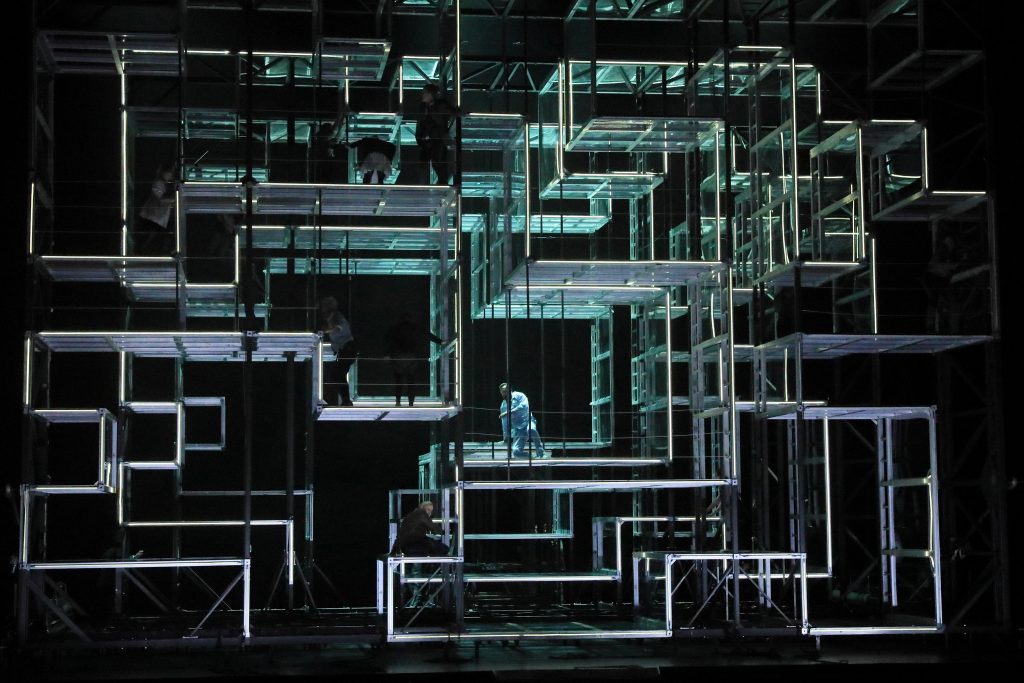

All diese politischen Bezüge stellen sich assoziativ ein, obwohl, vielleicht gerade weil es sich um eine Art der Regie handelt, der nichts plakativ Politisches anhaftet, sondern die von hoher ästhetischen Verfremdungskraft getragen ist. Allein durch das zugleich feingliedrige wie bedrohliche Bühnenbild (Rebecca Ringst) gerät der Zuschauer vom ersten Moment an in den Bann eines ebenso düsteren wie technokratisch kalten Hochsicherheitstrakts. Dreidimensionale turmhohe, labyrinthisch verschlungene Stahlgerüste lassen dem Einzelnen, dem Individuum, das

in diese tödliche Strafmaschinerie gerät, keine Chance.

Und alle, dies zeigt Bieito in beklemmender Art und Weise, sind hier gleichermaßen Opfer eines perfekten, perfiden Strafsystems. Nicht nur Fidelio. Auch seine Retterin Leonore, das Personal und die Familie der

Wachmannschaft, der racheglühende und bosheitsprühende Pizarro und auch der alle Verstrickungen lösende Minister werden letztlich zu Agenten und Akteuren dieser stählernen unentrinnbaren Strafkolonie. Aus dem sich alle, ständig kletternd, klimmend, sich in schwindelerregende Höhe katapultierend, Salti-schlagend zu befreien versuchen, um sich wenig später wieder von der Gravitation der Gewalt eingeholt und eingesperrt zu finden. Selbst Teile des Orchesters spielen in Käfige verfrachtet ihr tristes Requiem zu Ende.

Dabei könnte der „Fidelio“ ja eigentlich eine der wenigen Opern sein, die – in dieser Hinsicht nur mit der „Zauberflöte“ zu vergleichen – in einem grandiosen Triumph der „Guten“ endet. Enden könnte. Wäre da nicht

das eiserne System, die stählerne Klammer der Unterdrückung, die eine Befreiung letztlich unmöglich macht. So stehen die Liebenden am Ende eher wie örtlich Betäubte nebeneinander – von Seligkeit kaum eine Spur.

Und wenn dann der Minister, eine Mischung aus Clown und Todesengel, von der Loge herab auf die Bühne kommt, kollabiert die Feierstimmung endgültig. Das Dirigat von Constantin Trinks passt sich diesen Stimmungsabbrüchen präzise an, alle pathetischen Aufwallungen brechen nach kurzen Momenten in sich zusammen und unterstreichen, dass man aus diesem Gefängnis niemals wird entweichen können.

Katzenjammer und Traumatisierung statt jubelnder Extase. Von wegen : „es sucht der Bruder seine Brüder“ – Bieito entlarvt die Doppelbödigkeit und Verlogenheit dieser aufgesetzten Glückshysterie (in der mittlerweile fast

fünfzehn Jahre „alten“ und bestürzend aktuell gebliebenen Inszenierung) aufs radikalste. Und dieser Durchblick führt paradoxerweise nicht zu einer allgemeinen Frustration, sondern, im Gegenteil, zu einer gewissen Lust an

kritischem Erkennen und Durchschauen der vergitterten Fassadenwirklichkeit. Ein durchaus ästhetisches Vergnügen – am schönen Schein wie auch am Zerplatzen der Illusion.

Cornelie Ueding